わたしと津田塾大学

生理をもっと、オープンに 続編

「生理をもっと、オープンに」記事の続編です。「生理をもっと、オープンに」では、生理にまつわるお悩み相談と、津田塾大学が行っている、生理に悩む学生へのサポート体制についてご紹介しました。pg.tsuda.ac.jp/my_tsuda/period_part1.html

その続編となるこの記事では、津田塾大学で生理用品無償設置の活動を行っている「津田塾大学生理用品設置サークル」へのインタビューをお届けします。

このインタビューは2025年5月に行われたものです。

・ ・ ・

津田塾大学では、2022年6月よりキャンパス内の主に教室を含む建物の1階のトイレで生理用品を無償で提供しています。

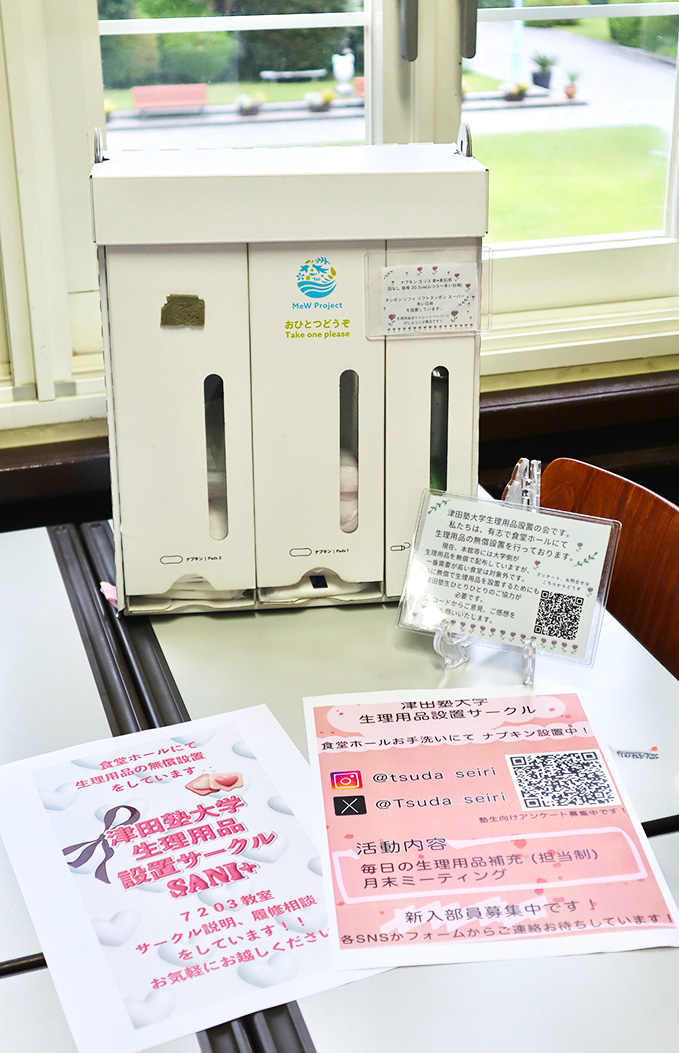

そして今年度に入ってからは、全てのトイレに生理用品が無償で設置されることを願った学生たちによる自主的な活動として、新たに小平キャンパスの食堂のトイレにも生理用品が設置されています。

今回は、その活動を行う学生団体である「津田塾大学生理用品設置サークル」の部員3名にインタビューを行いました。

小林さんが生理用品を無償設置した経緯

部長である小林さんは、総合型選抜で津田塾大学に入学することが決まった高校3年生の頃に、津田塾大学に通う先輩と共に、入学前から生理用品無償化の要望書を大学に提出しました。小林さんが入学した2022年、本館や食堂、7号館に生理用品が設置されました。ところが、2年ほど経過した頃、津田塾大学から生理用品撤去のお知らせを受けたそうです。

背景としては、当初は試験的に災害用備蓄品の余りを流用していたところ、ストックが底をついてしまったため、予算の確保を含め継続的な運用方法が決まるまで一時的に配布を停止することになったという経緯があります。

小林さん:女子大学として意義があることをしているのに、なんで中断しちゃうんだろう、とすごく悔しかったです。

そこで小林さんは、大学に事前相談をせず、自身の名前とメールアドレスを載せたカードと一緒に、本館と食堂で個人的に生理用品の無償設置を始めました。活動を始めたことで、変化が生まれました。

小林さん:生理用品の無償設置を1人で始めた頃、学生生活課の方から個人宛に連絡が来ました。最初は怒られるかと思いましたが、実際にお会いすると私の考えをすごく親身に聞いてくれました。そして、大学が改めて予算を確保した上で再設置を検討していることを説明してくれて、私の活動をサークル活動として企画書を提出した上で行うこと、サークル活動には一定の条件のもと大学から援助金が支給される仕組みがあることを教えてくれました。

次第に、小林さんの活動に共感する学生が集まり始めます。

現在、津田塾大学は本館や7号館に生理用品を無償設置しています。その一方、教室を含む建物ではない記念館食堂と大学ホールは「外部の人も多く利用する可能性がある」という理由で、生理用品の無償設置は見送りとなりました。現在は、教室のある建物という枠組みで本館1階、5号館1階、7号館1階、南校舎1階、新館3階に生理用品が設置されています。

小林さん:私としては、食堂のトイレは一番多くの人が使う場所だと思っているので、絶対に生理用品を設置すべきだと思っています。現在、私たちは英語英文学科3名、国際関係学科6名、多文化・国際協力学科4名の合計13名で、学食の女子トイレでディスペンサーを使い、ナプキンとタンポンを毎日当番制で設置しています。

部員の皆さんがサークルに入った理由とは

小川さん:私自身、もともと女性学やフェミニズム、生理の貧困といった社会問題に関心があり、サークルの活動理念に強く共感したことがきっかけで入りました。他の部員の方々も、社会問題に対して自分なりにアクションを起こしたいという方が多いと感じています。

川口さん:学生が無償の生理用品を必要としている理由として、「自分じゃ買えない」や、サークルの活動理念にある「生理の貧困」があるからだと考えていました。留学先のフィンランドの大学では、生理用品にアクセスしやすい体制が整っていたので、帰国後、津田塾大学に生理用品の無償設置を行うサークルがあることを知って、入部しました。

生理用品の調達について

食堂に設置されている生理用品は、サークル部員がお金を出し合って購入したものだそうです。現在は、金銭面の課題解決のために、課外活動奨励金※1の支給申請を行っています。

小林さん:サークル部員たちだけでお金を払って生理用品を設置するのではなく、私たちにとっても負担がなくて、持続可能な取り組みをしたいと思っています。

※1 課外活動奨励金

①申請はグループ単位で行うこと

②活動目的が学生生活の向上に有益で、本奨励金の趣旨に合致すること

③1グループにつき5名以上の津田塾生(学部生及び大学院生)により構成されていること

④活動実績が1年以上あること

⑤津田塾生以外のメンバーが含まれるグループであれば、原則として津田塾大学に活動拠点を置き、何らかの形で津田塾生が重要な役割を担って活動していること

以上の条件を全て満たして活動を行っているグループであれば、申請が可能である。

設置場所や、生理用品のタイプについて

設置場所は、取りやすいようにトイレの洗面台の手前、トイレに並ぶ列から外れないで済むような所に置いてあります。

生理用品のタイプについては、現在は金銭的な理由から、価格を重視して選び、主に羽なしのものだそうです。しかし、アンケートフォームからは「羽付きのナプキンが欲しい」という要望も。

小林さん:金銭的に間に合っていない部分が多く、皆さんの要望に応えられるよう、できれば課外活動奨励金を受給して、羽付き、羽なしという2種類のナプキンも設置したいと考えています。

また、津田塾大学ならではの配慮も行っているそうです。

小林さん:津田塾大学には留学生が多いです。国によってはタンポンが主流である場合もあるので、「郷にいれば郷に従え」といった考え方で片付けることはせず、私たちはさまざまなニーズに応じて選択肢を用意すべきだと考えています。なのでナプキンだけではなく、タンポンも設置しているというのが、ちょっとしたこだわりです。

利用者からの反応や、寄せられたエピソードについて

津田塾大学生理用品設置サークルが独自に集計しているアンケートフォームからは、

「こういった取り組みをしてくれることが嬉しい」

「生理不順なので、生理用品を持っていない時に急に生理が来た時、本当にありがたい」

「混雑したお昼時や、10分という休み時間に生協へ向かいレジに並んで生理用品を購入してトイレに行くのは、時間的にも、その間にも出血していることを踏まえても難しいから、食堂のトイレに行けばディスペンサーからすぐにもらえる生理用品が役に立っています」

という声が。

小川さん:利用者の声を直接いただくことも多く、すごく励みになります。その声が一番嬉しいです。やっててよかったと思います。

小林さん:女子大学だからこそ、こういった意見も貰えて、私たちがやっていることはすごく意義のあることなのかな、と感じます。

川口さん:「生理用品は自分で持っているべきもの」みたいな意識がうっすらあるけれども、たまたま生理用品を持っていなかったり、足りなくなった時には役立っているな、というのを利用者としても感じていて、すごくありがたいです。

活動を通じて見えてきた、生理用品設置に関する現状や課題とは

サークル内では、小平キャンパスで生理用品が必要になった際に、「友達にもらう」「大学が設置している、数や設置場所が限られた生理用品をもらう」「生協で購入する」「コンビニや薬局などのキャンパス外に買いに行く」といった、生理用品へのアクセスの悪さについての声が上がっていると言います。

川口さん:生理用品の設置は確実にニーズがあって、経済的に購入できない人や、急に生理用品が必要で困っている人もいるから、事の重要性を理解してほしいです。津田塾大学には女性の職員も多く、共感はしてもらえているけれども、ルールなどによってできないことが多いのかもしれません。これも社会課題の一つだと思います。そこはすごくもどかしいです。

生理の貧困に向き合うことで、現代の社会課題にも目を向けることができると言います。

小林さん:私は、生理の貧困は経済的な問題など多角的なものだと思っています。例えば、私たちは今、生理用品が高すぎて困っているけれども、「生理用品はなんで軽減税率の対象にならないんだろう?」という疑問が浮かんだり、「ナプキンを置いたら取られちゃうからやめた方がいいよ」という意見があったり、「なんでトイレットペーパーは置いてあるのに、ナプキンは置いてないの?女性の問題だから軽視されているのかな?」と感じます。「いまだ男女間の賃金格差がある中で、女性はなんでこんなに高いものを毎月買わないといけないんだろう?」と思うけれども、そういうのは全て、生理の貧困を見たからこそ気付くことができた課題であって、いろいろな社会問題は繋がっていると思います。

サークルとして取り組む中での、活動内容の変化や成果

最初は小林さん1人で始めた活動に、次第にメンバーが増えていったことは、小林さんにとっても、部員にとっても、活動が前進している証拠であると捉えています。部員が共通して生理の貧困に対する考えを持ち、サークル内で共感を得られることに嬉しさを感じているそうです。

小林さん:いろいろな人を巻き込んで、大きな活動にできたことは、まず大成功だと思います。生理の貧困について議論し合うことで、互いに良い刺激を与えていることは大きな変化であり、成果だと思っています。

小川さん:活動を通して生理の貧困やフェミニズムに対して、これまで以上に関心をもつようになったし、日常の中でもアンテナが立つようになったなと思います。

川口さん:津田塾大学ってフェミニズムに関する勉強ができるという印象があるけれども、意外と学内でジェンダーとか生理に関することを話すと、微妙な反応をもらうことが多いと感じることがあります。サークルに入って、地道な活動で課題を解決できることを実感できるのは嬉しいです。

津田塾大学だからこそできると思ったこと、学生に伝えたいこと

津田塾大学のリベラルな校風と、生理の当事者である女性が集う場だからこそ、赤裸々な意見交換ができることを強みに感じていました。

小川さん:生理に関するテーマを多く話し合える環境を作っていくためにこそ、生理の貧困やフェミニズムに関する活動を、学校の中だけじゃなくて外にも広げていきたいな、と感じます。

川口さん:津田塾大学は、小規模な大学だからこそ、学生と先生や職員との距離がすごく近いと感じています。女子大学だから入学した人や、今いる学生が安心できるようにしたいです。生理の問題も含め安心して自分について考える4年間になったらすごくいいな、と思います。

最後に、活動を通じて社会に伝えたいこと

小林さん:生理の貧困は他人事ではありません。金銭的に生理用品を用意できないこともそうだし、生理に関する教育にアクセスできないことも、一因になり得るのではないかと考えています。小学校の時に男の子と女の子と別れて、生理に関する教育が行われていますよね。あと、私はタンポンの使い方がわからなくて、「親に聞きたいけど、なんだか聞きづらい……。」といった、生理に関する情報にアクセスできない経験をしたことがあります。こんな時に、ジェンダー問わずみんなが自分の問題として意識をもったら、私たちの活動も、「ふーん、生理用品が置いてあるんだな」と思われるのではなく、当事者意識をもってもらえるんじゃないかな、と思います。

小川さん:生理に関する問題は、当事者にとっては日常的で深刻なものなのに、まだ社会では話しづらかったり、無関心であるように感じることがあります。だからこそ、このような話題をもっとオープンに話せる空気を作っていきたいし、「声を上げることは悪いことじゃないんだよ」というメッセージを届けたいです。

川口さん:「生理に関して悩むことは全然仕方がないことじゃないんだよ」っていうことを伝えたいです。生理に関する不満はみんな抱えているのに、どこか言いづらい空気があって、みんな難しく考えているんじゃないかな。「みんながもっている悩みだし、いろんな社会問題が絡んでいることだから、ナプキンが必要だということはもっと主張してもいいんだよ」ということを広めていけたらいいなと思います。

・ ・ ・

津田塾大学には、多くの生理の当事者が集まっていると言えど、生理があっても不自由なく生活を送っている女性から、生理について深刻に悩んでいる女性まで、それぞれが多様な生活を送っています。

今回、津田塾大学生理用品設置サークルへのインタビューを通じて、部員が共通の課題を持ち、その中で各々が抱えている悩みをオープンに議論し合う姿を見て、生理を通じて女性が暮らしにくいと感じる問題にいち早く気付き、解決しようと尽力する学生の力強さに心を動かされました。

前編・後編でご紹介したように、津田塾大学には、生理に悩んでいる方をサポートする体制や、声をあげることで女性が暮らしやすい世の中にしていきたいと考えている学生・教職員がいます。決して一人で悩みを抱える必要はありません。今こそ、生理を通して、一人ひとりが「誰もが生きやすい社会」について考える時なのかもしれません。まずは、私たちにとって身近な津田塾大学から、生理をオープンにできるような環境を作れるように、少しずつでも変えていければいいなと思います。